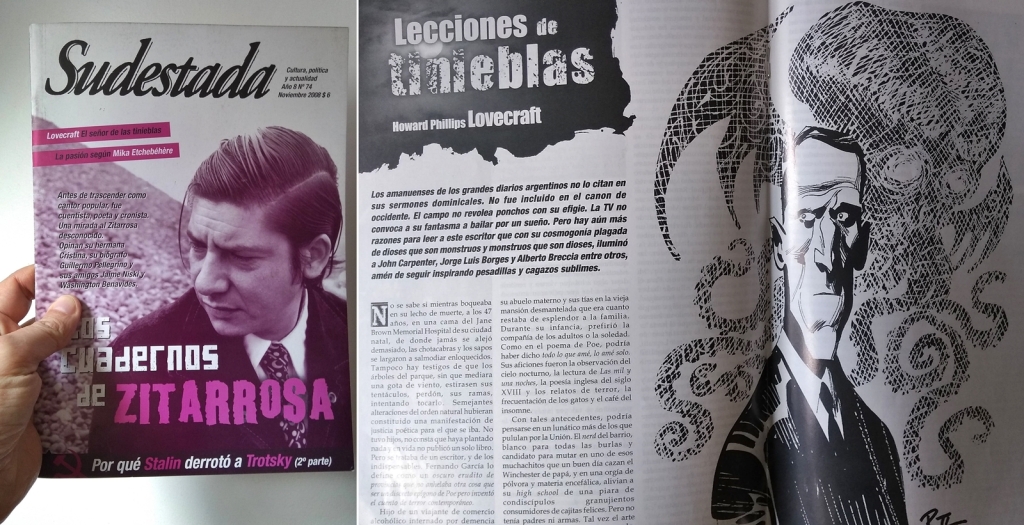

Allá por 2008, Juan Bautista Duizeide y quien esto escribe publicamos una extensa nota de 5 páginas sobre el autor estadounidense Howard Phiillips Lovecraft, de quien somos confesos fanáticos, en el número 74 de la revista Sudestada. Pasaron 12 años y aún no se podía acceder al texto original. Así que días atrás (redacto esto el 30 de agosto de 2020), cuando se cumplieron 130 años del nacimiento del autor de «En las montañas de la locura», se me ocurrió sumar las partes que tenía del texto (algunas cosas en Word, otras escaneadas de la revista) para compartirlas aquí en el blog. Incluyo, además, las ilustraciones que habíamos elegido originalmente y que no pudieron salir en la revista.

Los dejo con la nota. Recuerden que fue escrita hace 12 años, por lo que algunas secciones están desactualizadas.

*****

Bajada original del texto:

Beatriz Sarlo no lo cita en sus sermones dominicales. Harold Bloom no lo incluye en el canon de occidente. De Angeli no revolea un poncho con su efigie. Tinelli no convoca a su fantasma a bailar por un sueño. Pero hay aún más razones para leer a este creador de prosa laberíntica, que con su cosmogonía plagada de dioses que son monstruos y monstruos que son dioses, inspiró a los cineastas Howard Hawks y John Carpenter, a Jorge Luis Borges -que le dedicó un cuento memorable- y al historietista Alberto Breccia entre otros, además de seguir promoviendo pesadillas, raptos artísticos y cagazos sublimes.

Bajada publicada en la revista

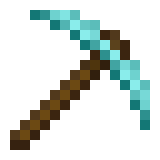

Los amanuenses de los grandes diarios argentinos no lo citan en sus sermones dominicales. No fue incluido en el canon de occidente. El campo no revolea ponchos con su efigie. La TV no convoca a su fantasma a bailar por un sueño. Pero hay aún más razones para leer a este escritor que con su cosmogonía plagada de dioses que son monstruos y monstruos que son dioses iluminó a John Carpenter, Jorge Luis Borges y Alberto Breccia, entre otros, amén de seguir inspirando pesadillas y cagazos sublimes.

No se sabe si mientras boqueaba en su lecho de muerte, a los 47 años, en una cama del Jane Brown Memorial Hospital de su ciudad natal, de donde jamás se alejó demasiado, las chotacabras y los sapos se largaron a salmodiar enloquecidos. Tampoco hay testigos de que los árboles del parque, sin que mediara una gota de viento, estirasen sus tentáculos, perdón, sus ramas, intentando tocarlo. Semejantes alteraciones del orden natural hubieran constituido una manifestación de justicia poética para el que se iba. No tuvo hijos, no consta que haya plantado nada y en vida no publicó un solo libro. Pero se trataba de un escritor, y de los indispensables. Fernando García lo define como un oscuro erudito de provincias que no anhelaba otra cosa que ser un discreto epígono de Poe pero inventó el cuento de terror contemporáneo.

Hijo de un viajante de comercio alcohólico internado por demencia sifilítica cuando él tenía dos años y medio, y de una mujer internada poco después por causas similares, muertos ambos tempranamente, fue criado por su abuelo materno y sus tías en la vieja mansión desmantelada que era cuanto restaba de esplendor a la familia. Durante su infancia prefirió la compañía de los adultos o la soledad. Como en el poema de Poe, podría haber dicho todo lo que amé, lo amé solo. Sus aficiones fueron la observación del cielo nocturno, la lectura de Las mil y una noches, la poesía inglesa del siglo XVIII y los relatos de terror, la frecuentación de los gatos y el café del insomne.

Con tales antecedentes podría pensarse en un lunático más de los que pululan por los estados de la Unión. El nerd del barrio, blanco para todas las burlas y candidato para mutar en uno de esos muchachitos que un buen día cazan el Winchester de papá, y en una orgía de pólvora y materia encefálica, alivian a su high school de una piara de condiscípulos granujientos consumidores de cajitas felices. Pero no tenía padre ni armas. Tal vez el arte fue su forma de atacar, su resguardo, su fuga.

Desde pequeño escribió. Editó artesanalmente la revista The conservative, donde alternaba artículos de astronomía, poemas y relatos. De esa época son cuentos tan recomendables como “Los gatos de Ulthar” (…el gato es misterioso y está cerca de cosas que los hombres no pueden ver) y “La música de Erich Zann”. También “Herbert West reanimador”, una joya del grotesco que resulta un anticipo del humor de directores cinematográficos como James Whale (Frankenstein, La novia de Frankenstein, El hombre invisible) o George Romero (La noche de los muertos vivientes).

De adulto fue un hombre tímido y solitario, que rehuía el trato con los terrícolas a excepción de su círculo de amigos. Preferentemente, vagaba por las calles anochecidas. De día se quedaba leyendo, escribiendo o durmiendo -distintas formas de soñar- en sus habitaciones de ventanas clausuradas con el fin de crear una noche artificial. En 1924 cometió el error de casarse y establecerse en Nueva York. Poco duró ese desvío. Como a todos los hombres, le tocaron tiempos difíciles para vivir. Sus años mozos fueron los de la Gran Guerra y la Gran Depresión, durante los que cayeron valores en los que nunca había creído y se alzaron otros en los que jamás llegó a creer. A la independencia norteamericana la llamaba el cisma de 1776, fue contrario a la revolución rusa, antisemita y racista (algo manifiesto en el relato “El terrible anciano”). Sin embargo, urdió una obra cuya lectura es liberadora.

En los abismos de papel

De acuerdo con una bibliografía escrita por el propio Lovecraft, su primer cuento profesional fue “Dagon” (1917) y el último, “El clérigo maligno” (1937). En veinte años – los de entreguerras, los del Art Déco, el primer Borges, Arlt, el jazz y la música dodecafónica-, creó un género que Rafael Llopis en el prólogo a la antología “Los mitos de Cthulhu” (1969), llama “el cuento materialista de terror”. En él, no es lo sobrenatural lo que induce el gozoso estremecimiento del miedo. Esto es claro sobre todo en las últimas historias, como la novela corta “En las montañas de la locura” o el relato “La sombra fuera del tiempo”.

Quería alcanzar el horror que produce la violación de las leyes cósmicas. Al parecer, sus contemporáneos no supieron apreciarlo del todo. La publicación de sus historias fue esporádica y casi siempre en revistas pulp, como Weird Tales o Astounding Stories, con las que comenzó a colaborar a los 26 años con “El alquimista”, cuanto de 1908. Recién tras su muerte fue reconocido. En buena parte gracias a su amigo August Derleth, que fue para él lo que Max Brod para Kafka. El primer libro que compiló varios de sus cuentos fue “The Outsider and Others”, de Arkham House, editorial creada por Derleth y Donald Wandrei para difundir a Lovecraft. Ese volumen que costaba monedas es prácticamente inhallable -se imprimieron menos de 1500 copias- y puede llegar a superar los 5 mil verdes en subastas.

*La única historia que en vida del autor llegó a ser editada como libro, pero nunca consiguió ser distribuida, es el cuento “La casa maldita”, que preparó el editor de la revista fantástica The Recluse. La obra contaba incluso con un prefacio de Frank Belknap Long, amigo de Lovecraft, y sólo se hicieron 300 copias cuyos folios ni siquiera estaban abrochados.*

Horror en la lengua del Quijote

La Editorial Molino, que abrevaba de la revista Weird Tales para su colección Narraciones Terroríficas, publicó en 1942 “Las declaraciones de Randolph Carter” y “Las ratas en las paredes”. En 1947, como libro, apareció “El que acecha en el umbral”, novela terminada por Derleth. El punto de inflexión para el lector de Lovecraft en castellano fue la publicación, en 1957, de “El color que cayó del cielo”, traducida (bajo el seudónimo de Ricardo Gosseyn) y prologada por Paco Porrúa, amigo de Cortázar, editor de buen gusto y olfato sagaz que, entre otras hazañas, le dijo sí a la publicación de “Cien años de soledad” a la que todos rechazaban, con lo que logró uno de los grandes negocios del mundo editorial. Aquel volumen incluía otros tres textos fundamentales: “El llamado de Cthulhu”, “El que susurraba en las tinieblas” y “En las montañas alucinantes”.

Los 60 fueron los años del redescubrimiento. Proliferaron las ediciones en inglés, leídas en clave psicodélica por los hippies que experimentaban con las puertas de la percepción (y citadas por Syd Barret en los primeros recitales de Pink Floyd). En Francia, Lovecraft recibió el impulso de Jacques Bergier y Louis Pawels, autores de “El retorno de los brujos”, tratado de realismo fantástico que que fue uno de los best Sellers de aquella década inaudita. En España, Acervo publicó dos volúmenes de “Obras escogidas” (1966) y Seix Barral, una nueva traducción de “En las montañas de la locura” (1968). Borges, que lo citó algo desdeñosamente en su “Introducción a la literatura norteamericana” (1967), le dedicaría más adelante un cuento memorable que resulta un tributo a su bestiario: “There are more things” (en “El libro de arena”, 1975).

Todo escritor genuino crea a sus precursores, según postuló Borges en el ensayo “Kafka y sus precursores”. Los de Lovecraft, como es notorio en sus relatos, y explícito en parte de su correspondencia y en el largo ensayo “El horror en la literatura fantástica”, son Poe, Lord Dunsany, William Hope Hodgson, Arthur Machen y Ambrose Bierce. De todos ellos, tomó algo. Pero lo que hizo es único.

El genio y sus antecesores fueron reunidos recién en 1969, cuando Alianza publicó “Los mitos de Cthulhu”, la exhaustiva antología preparada por Rafael Llopis, y con traducciones de él y de Francisco Torres Oliver. Allí también aparecen los continuadores Robert Bloch y Ramsey Campbell, además de un cuento homenaje del catalán Juan Perucho. Ese libro vale tanto por sus textos como el prólogo y las extensas notas.

En los años ’70 es digno de mención el número 55 de la revista Nueva Dimensión (Ediciones Dronte, España), un volumen especial que incluye “El que acecha en el umbral”. El 5 de agosto de 1973, el matutino La Opinión de Buenos Aires consagró su influyente suplemento cultural a Lovecraft. En los 90 Editorial Altamira publicó excelentes versiones de sus cuentos preparadas por el especialista Fernando García (autor de “El caballero de Providence”, un libro de poemas donde, entre otros prodigios, cuenta “la sombra sobre Innsmouth” en décimas gauchescas). Y ediciones NEED publicó “La ciudad sin nombre”, un volumen donde lo más sobresaliente son las traducciones, que hacen aparecer a Lovecraft casi como un discípulo de Arlt. A fines de la década, Elvio Gandolfo inició un proyecto de traducción integral truncado al primer tomo.

Restan tres grandes huecos en nuestro idioma: los ensayos (excepto “El horror sobrenatural en la literatura”), la correspondencia -escribió miles de cartas- y la poesía. Actualmente (esto fue escrito en 2008), Luis Pestarini -editor de Cuásar, pionera revista argentina de ciencia ficción- está preparando para Colihue un volumen antológico que incluye una selección de cartas.

Contra-dicciones

Demasiado se prodigaron los juicios infaustos sobre el estilo de Lovecraft. De su prosa, exuberante en adjetivos y meandros, se ha afirmado que es desmañada, caótica y hasta macarrónica. Algunos traductores -notoriamente Porrúa en algunos pasajes- se han tentado con mejorarlo. Empeño equívoco e inútil. En Lovecraft, a una cosmogonía laberíntica corresponde un estilo laberíntico, una escritura que se va intrincando a medida que los caminos de Nueva Inglaterra conducen a sitios nefandos.

Prácticamente todos sus relatos pueden ser comprendidos en una clasificación que consta de dos grupos: uno compuesto por textos muy oníricos, marcados por la influencia de Lord Dunsany, que son una poesía de lo numinoso; y otro que es el de los mitos de Cthulhu, poesía de lo ominoso, caracterizado por la existencia de seres no humanos que acechan al hombre desde otras dimensiones, y con los cuales algunos hombres colaboran: los Antiguos, Yog Sothoth, Shub Niggurath, Chtulhu, Azatoth y las consiguientes fórmulas para traerlos de este lado.

A partir de la cosmogonía de los Mitos, confusa como corresponde a un saber arcano entrevisto de manera furtiva, Derleth fue el San Pablo que fundó la iglesia lovecraftiana y el Santo Tomás de Aquino que ordenó su dogma. Es posible una lectura gnóstica de ese ciclo, con la tierra como un lugar maldito creado y acechado por seres malignos. También una lectura psicológica centrada en las represiones que construyen la civilización y el horror-fascinación que provoca romper con ellas. La época de grandes crisis políticas, económicas, bélicas y hasta filosóficas que vivió Lovecraft habilita a una lectura histórica. Por sobre todas ellas, desde el hippismo en adelante, muchos han preferido la lectura psicodélica: las aventuras oníricas como trips; los Mitos, con sus ritos de pasaje, como una analogía de las búsquedas mentales inducidas por el consumo de drogas. No pocos textos de Lovecraft, en los cuales los protagonistas acceden a otros estados y dimensiones mediante substancias que alteran los sentidos, habilitan esa vía interpretativa.

Umbrales

Lovecraft no está incluido en la celebérrima “Antología de la Literatura Fantástica” que, en 1942, compilaron Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. De haberlo conocido los antólogos, no se los hubiera permitido el rígido credo que la preside desde el prólogo, expulsor de castillos, monstruos y vampiros (error, este último, que con creces saldaría otra recopilación famosa: la antología “Vampiros” que editó Sur… Indudablemente los swingin’ sixties tenían la virtud de hacer delirar hasta a los beatos de Victoria Ocampo). A pesar de esa ausencia y de ese programa estético, sobran elementos en la obra de Lovecraft como para fascinar a Borges: los escándalos de la razón; la erudición apócrifa, con toda una biblioteca de libros prohibidos cuyo máximo exponente es el “Necronomicon” (del cual existiría una copia en… ¡la UBA!), versión latina de Olaus Wormius de Al Azif, escrito por el árabe loco Abdul Alhazred; la aparición de objetos anómalos, venidos de otra parte, ajenos a la humanidad; lo vívidos que resultan los personajes secundarios, muchas veces mejor trazados que los protagonistas, cuya función parece reducirse a desencadenar las fuerzas extrañas con sus búsquedas, por lo general inocentes y burguesas (suelen vivir de rentas, dedicados a las pesquisas arquitectónicas y genealógicas, y heredar grandes casas en cuyas bibliotecas hay ejemplares de “De Vermiis Misteris”, “Le Coulte des Goules” y lindezas semejantes).

Tanto Borges como Lovecraft fueron racionalistas desencantados de la razón, intelectuales de un pesimismo ideológico extremo. En Lovecraft se suma lo que parece una obsesión generada por las teorías de Darwin: el horror por el origen, que se confunde con el deseo irrefrenable de volver al origen, de bestializarse, de ser lo que, en el fondo, bajo todas las represiones, se es.

Pero así como no hace falta ser creyente para apreciar La Pasión según San Mateo o cambiar de peinado para escuchar a Radiohead, tampoco hace falta volverse conservador, yonqui o batracio mutante para disfrutar de Lovecraft: su escritura abre puertas que él ignoraba que podía, que sabía abrir. No obstante, como ha sucedido por años con Swift, Stevenson, Carroll o Hesse, se lo considera lectura de iniciación, que debe ser superada en cuanto el gusto logre educarse para dedicarle horas a quien los zares de la moda crítica indiquen. Sobran los intelectuales que fruncen la nariz ante sus páginas como si olieran la mierda que en otros lugares admiten y hasta celebran. Qué decirles, aparte de señalar, otra vez, su domesticación y su falta de humor rayana con el estreñimiento mental.

Detrás de la puerta que son las páginas de un libro, Lovecraft espera con su prole de dioses y monstruos. Abran, Abran, entren, vean.

Por Juan Bautista Duizeide y Marcelo Metayer

(se lo dedicamo a todo…)

Recuadros

1. En las pantallas de la locura

Lovecraft, un nostálgico del siglo XVIII, amaba sin embargo el oscuro ritual del cinematógrafo. En una carta de 1915, afirma: “Soy un devoto de la imagen en movimiento”. Pero su obra resulta difícil para el séptimo arte. Además de estar compuesta en su mayoría por relatos breves, las acciones se desmadran con la irrupción de entidades al filo de lo indescriptible. En una entrevista, el realizador mexicano Guillermo Del Toro (“El laberinto del fauno”) ha planteado: «si la virtud de Lovecraft es decir que algo es ominoso, indescriptible, impronunciable e innombrable, el cine lo que hace es nombrar, cifrar y describir. Es lo anti-Lovecraft». No sorprende que la primera adaptación de una obra suya lo haya sido para la radio: el programa Suspense, estelarizado por Ronald Colman, salió al aire en la Noche de Brujas de 1945 con una versión de «El horror de Dunwich».

No fue sino hasta 1963 que Roger Corman, el rey del cine clase B, se animó con un film basado libremente en la novela “El caso de Charles Dexter Ward”. Se llamó “The Haunted Palace”. Con Vincent Price como protagonista, Debra Paget y Lon Chaney Jr. Aunque no consta en créditos, podría ser que parte de los diálogos fueran escritos por un ayudante de Corman: Francis Ford Coppola.

En 1965, la productora británica Hammer, famosa por sus Dráculas con Christopher Lee, puso a Boris Karloff como protagonista de “Die monster, die!”, versión de «El color que cayó del cielo», el relato del que Lovecraft estaba más orgulloso. Tras las cámaras estuvo el ex director de arte de Corman, Daniel Haller.

El lisérgico 1969 trajo “The Dunwich Horror”, versión modernizada del relato homónimo. Dirigió Haller y estelarizaron Dean “Bigotón” Stockwell y Sandra Dee. El final es una furia de colores y sonidos bien hija de su época que se acerca notablemente al Lovecraft visionario. Solían pasarla cada tanto en Sábados de Superacción y se extraña.

En los 70, Rod Serling (creador de “La dimensión desconocida”) estrenó en T.V. su “Galería Nocturna”, con varios episodios lovecraftianos, entre ellos versiones de «El modelo de Pickman» y «Aire frío». En 1982 se estrenó “The Thing” o “El enigma de otro mundo”, de John Carpenter. Historia de una horrible criatura que ha sobrevivido eones bajo los hielos de la Antártida, basada en otro film de 1951 con el mismo título. una obra maestra dirigida por Howard Hawks (quien tal vez vencido por tos prejuicios contra el género no quiso aparecer en los créditos). La vieja versión está basada en «Quién anda allí»‘ un relato aparecido hacia 1938 en Astounding Stories, debido a la pluma de su director, John W. Campbell. La versión de 1982 rescata elementos de la anterior y toma la atmósfera de Lovecraft -particularmente de En las montañas de la locura- y su imaginería visual, con monstruos que cambian de forma.

De 1986 es “Re-Animator”, primera producción basada en Lovecraft del tándem Stuart Gordon (director) y Brian Yuzna (productor). Conserva el humor negro de la novela corta “Herbert West, Reanimador”, publicada por entregas en 1922. El mismo año estrenaron “From beyond”, basada en el cuento homónimo. Vendría luego la secuela “Bride of Re-Animator” (1989), con el mismo tono de la inicial.

n 1993 se estrenó el film en tres episodios “H.P. Lovecraft’s Necronomicon”. Cada episodio adapta, muy libremente, un cuento distinto: «Las ratas en las paredes», «Aire frío» y «El que susurra en la oscuridad».

En 1995 John Carpenter guionó y dirigió “En la boca del miedo”, quizás el más grande film lovecraftiano. Cuenta los percances de un escritor que invoca a los Grandes Antiguos y puede abrir puertas con sus Libros. Aunque no está basada particularmente en ningún texto de Lovecraft, nunca se logró semejante atmósfera, con un paisaje ominoso que, al igual que en los relatos de los Mitos, no se limita a ser un escenario sino que es protagonista.

Sólo dos películas posteriores son para mencionar. Yuzna y Gordon volvieron a probar suerte en “Dagon” (2001), adaptación del temprano relato de Lovecraft. Y el sitio web HPL Historiacal Society produjo en 2005 “La llamada de Cthulhu”, basada en un cuento fundamental de los Mitos, en blanco y negro, muda y con efectos especiales al estilo de los años 20. Del Toro se ha encaprichado con realizar una adaptación para la pantalla grande de “En las montañas de la locura”. Pero por el momento, la expedición Miskatonik deberá seguir esperando con sus revelaciones descojonantes bajo los hielos eternos.

2. Elvio E. Gandolfo: «Es uno de mis autores favoritos»

El escritor rosarino, y por períodos casi uruguayo por adopción, es antólogo, prologuista y traductor. Suyas son, por ejemplo, las versiones de relatos de William Hope Hodgson reeditadas ahora con el título de “Aguas profundas”. Y sobre todo, es autor de relatos fantásticos y de ciencia ficción como «El manuscrito de Juan Abal», «Llano del sol» o «El terrón disolvente». Por eso resulta una voz especialmente autorizada para hablar acerca del solitario de Providence.

¿Cómo llegaste a Lovecraft? ¿Cómo fue tu acercamiento al autor?

-Leí a Lovecraft muy tempranamente, gracias a la excelente selección y traducción de Paco Porrúa. Recuerdo con nitidez la experiencia, porque colaboró un hecho externo para que me cagara de miedo. Iba leyendo y, de pronto, se oyó algo que rascaba el techo de la pequeña piecita donde vivía (y leía) en Rosario. «Ah», me dije, «es el alambre de la ropa que rasca, por el viento». Pero gracias a Lovecraft, momentos más tarde me trepaba en calzoncillos a ponerle un trapo debajo al alambre. Minutos después, el viento había sacado la mitad del trapo, y el rascar era inmundo, pegajoso, repugnante, mientras a lo lejos se oía el cantar de las chotacabras.

¿Qué te llevó a querer traducirlo?

-Es uno de mis autores favoritos, y cuando puedo lo traduzco. Hice una primera traducción para una colección de AZ, hace mucho tiempo, con prólogo. Después hubo un intento frustrado de sacar la obra completa en bolsillo por Planeta. Después estuvo el proyecto de Losada. Cuando ya estaba armado el primer tomo (único que salió), se alargaron los plazos legales de derechos de autor, lo cual paralizó la continuación. Estuvo, además, mal mencionado en tapa e interiores el nombre del autor (aparecía como Howarth Philippe Lovecrafi). Más tarde hice traducciones muy corregidas de «El horror de Dunwich» y de un bestiario a partir de sus textos para los Libros del Zorro Rojo, que tienen un perfil de libro objeto muy bien pensado, con excelentes ilustraciones.

¿Cómo fue la experiencia de traducir a un autor tan particular?

-Traté de mantener hasta donde era posible su estilo, rebuscado y laberíntico, pero a su vez de un tono inconfundible.

3. Estás dibujado

No importa quién lo hizo antes ni quién lo hizo más veces. El Viejo Breccia fue el mejor. Que no jodan los gringos de EE Comics. No hay Mitos de Cthulhu dibujados como los de Alberto Breccia con guión de Norberto Buscaglia (1975). Breccia arranca casi realista en “El horror de Dunwich», pero los collages van copando la parada, los trazos van poniéndose cada vez más abstractos y cada cuadro va creciendo en profundidad hasta usurpar el infinito.

Menos conocido es que su hijo Enrique hizo los dibujos para una versión fantástica de la vida de Lovecraft, con guión de Hans Rodionoff y Keith Giffen, amén de una introducción de John Carpenter, publicada por DC Comics en 2003 y sin edición castellana.

El dibujante Horacio Lalia -que fuera ayudante de Eugenio Zoppi y Alberto Breccia-, creador de “Nekrodamus” junto a H.G. Oesterheld, publicó a fines de los 90 varias versiones de Lovecraft («Aire frío», «El extraño» y otros). Además publicó en Francia los libros “El grimorio maldito de Lovecraft” y “Lovecraft: el manuscrito olvidado”, de reciente edición en castellano.

Y no olvidemos a Posse y Quattordio, que en la Fierro verdadera hicieron, allá a fines de los 80, una vida de Lovecraft para desternillarse de risa.

*

Apéndice desconcertante

En una plaza platense, llegando a los límites del cuadrado fundacional, hay una plaza. En esa plaza hay un busto sin nombre, de extraña hechura. A Juan y a mí siempre nos gustó imaginar que se trata de Lovecraft.

Deja un comentario